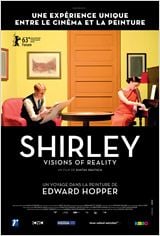

Etrange expérience que celle de ce film, "Shirley", qui met en mouvement et en histoires les toiles d'Edward Hopper! Celles-ci sont pourtant saisissantes de fixité, même si elles peuvent susciter une émotion et un mouvement intérieur puissant! Le film semble réanimer ces lumières pourtant si crues de l'artiste, venues de nulle part. Cependant ce ne sont pas les toiles elles-mêmes qui se présentent au spectateur, c'est un film! Non pas le film de ces oeuvres qui seraient restituées en plans séquences. Non, une création, un film de fiction, même, peut-on dire. Une variation sur quelques toiles recomposant un espace-temps, à la fois le même et autre que celui du peintre, et qui nous incite à nous remémorer les toiles elles-mêmes, ou plutôt ce que leur contemplation nous a fait éprouver si nous avons déjà eu l'occasion de les regarder.

Etrange expérience que celle de ce film, "Shirley", qui met en mouvement et en histoires les toiles d'Edward Hopper! Celles-ci sont pourtant saisissantes de fixité, même si elles peuvent susciter une émotion et un mouvement intérieur puissant! Le film semble réanimer ces lumières pourtant si crues de l'artiste, venues de nulle part. Cependant ce ne sont pas les toiles elles-mêmes qui se présentent au spectateur, c'est un film! Non pas le film de ces oeuvres qui seraient restituées en plans séquences. Non, une création, un film de fiction, même, peut-on dire. Une variation sur quelques toiles recomposant un espace-temps, à la fois le même et autre que celui du peintre, et qui nous incite à nous remémorer les toiles elles-mêmes, ou plutôt ce que leur contemplation nous a fait éprouver si nous avons déjà eu l'occasion de les regarder.

Ces lumières crues, en mouvement, m'ont transportée entre veille et sommeil, entre mouvement et fixité, dans un inconfort et un troubles perturbants car je voulais absolument me tenir éveillée! Comme en rêve, lorsqu'il faut absolument se réveiller et que cela semble impossible. Ou comme en écoutant quelqu'un depuis mon fauteuil d'analyste, en étant gagnée par une lourde envie de sommeil, alors que tout me porte à rester vigilante, du moins de cette vigilance singulière qui s'appelle "l'attention flottante"... Je savais que ce sommeil, malgré ma fatigue particulière, ce soir-là, avait à voir avec le film, mais pas du tout par ennui, contrairement à ce que semblent avoir éprouvé certains critiques.

Peu à peu le corps de l'actrice, animé de mouvements minimalistes, s'est imposé à mon regard, puis son visage et ses yeux. Par le jeu de l'image, des couleurs, de la lumière avec son corps, j'ai reconnu en moi peu à peu certaines sensations éprouvées à l'exposition Bill Viola cette année au Grand Palais à Paris: troubles de la perception entre mouvement et immobilité... Bain sonore laissant les sources du son souvent impossibles à situer, en tout cas pas immédiatement (cf articles sur ce blog: "Sculpteurs du temps" et "Sculpteurs sonores").

Les associations se mettent à galoper, sollicitées par ces stimulations sonores, alors que la mémoire tente de dessiner en toile de fond, sur les scènes du film, le souvenir des tableaux de Hopper et de leurs effets. Un travail avec le temps et la mémoire sans doute exigent, mais pas seulement sur le plan intellectuel. On peut ne pas reconnaitre certaines allusions et références, même si le contexte de la création des oeuvres d'Edward Hopper est présent dans des séquences d'actualités insérées entre les scènes. Mais c'est la réceptivité nécessaire au spectateur qui est exigeante, pour accueillir le film, pour accueillir son rythme et sa déambulation.

Nous sommes tantôt bercés par des voix, celles de Jeanne Moreau ou de Martin Luther King, tantôt saisis par celles des actualités! Et puis au milieu d'elles, celle de Platon/Socrate entendu à travers la voix de l'actrice. Incroyable! Je me retrouve dans ma caverne avec une nouvelle version du dialogue repassant par la voix de Shirley qui lit et associe sur l'allégorie. Grâce à sa lecture, je redécouvre ce passage où il est dit que les prisonniers, une fois sortis de la caverne, seraient nécessairement pris de troubles de la vue, ne pouvant s'habituer que petit à petit à la lumière. Ils ne pourraient accéder à la vision du soleil qu'en dernier, après n'avoir pu contempler que des ombres.

Nous sommes tantôt bercés par des voix, celles de Jeanne Moreau ou de Martin Luther King, tantôt saisis par celles des actualités! Et puis au milieu d'elles, celle de Platon/Socrate entendu à travers la voix de l'actrice. Incroyable! Je me retrouve dans ma caverne avec une nouvelle version du dialogue repassant par la voix de Shirley qui lit et associe sur l'allégorie. Grâce à sa lecture, je redécouvre ce passage où il est dit que les prisonniers, une fois sortis de la caverne, seraient nécessairement pris de troubles de la vue, ne pouvant s'habituer que petit à petit à la lumière. Ils ne pourraient accéder à la vision du soleil qu'en dernier, après n'avoir pu contempler que des ombres.

Nous sommes tantôt bercés par des voix, celles de Jeanne Moreau ou de Martin Luther King, tantôt saisis par celles des actualités! Et puis au milieu d'elles, celle de Platon/Socrate entendu à travers la voix de l'actrice. Incroyable! Je me retrouve dans ma caverne avec une nouvelle version du dialogue repassant par la voix de Shirley qui lit et associe sur l'allégorie. Grâce à sa lecture, je redécouvre ce passage où il est dit que les prisonniers, une fois sortis de la caverne, seraient nécessairement pris de troubles de la vue, ne pouvant s'habituer que petit à petit à la lumière. Ils ne pourraient accéder à la vision du soleil qu'en dernier, après n'avoir pu contempler que des ombres.

Nous sommes tantôt bercés par des voix, celles de Jeanne Moreau ou de Martin Luther King, tantôt saisis par celles des actualités! Et puis au milieu d'elles, celle de Platon/Socrate entendu à travers la voix de l'actrice. Incroyable! Je me retrouve dans ma caverne avec une nouvelle version du dialogue repassant par la voix de Shirley qui lit et associe sur l'allégorie. Grâce à sa lecture, je redécouvre ce passage où il est dit que les prisonniers, une fois sortis de la caverne, seraient nécessairement pris de troubles de la vue, ne pouvant s'habituer que petit à petit à la lumière. Ils ne pourraient accéder à la vision du soleil qu'en dernier, après n'avoir pu contempler que des ombres.Je ne connais pas les détails de l'adaptation lue et traduite dans le film (traductions de traductions, du grec à l'anglais ou à l'allemand, puisque le cinéaste, Gustave Deutsch est d'origine autrichienne, jusqu'au français de la traduction des sous-titres...) Mais celle dont j'ai parlé dans Rue Freud, dit bien "discerner le soleil" puis le contempler "tel qu'il est"... Peut-être est-ce quelque chose de cela que j'ai éprouvé en voyant ce film: que ma vigilance ait pu gagner sur le sommeil mais seulement après ce passage par des troubles de la conscience, en ces états frontières entre veille et sommeil, entre ombre et lumière, grâce aux ouvertures spécifiques qu'ils ménagent par rapport à l'espace-temps psychique.